测试目的及应用场景:

测试原理:

EPR是一种磁共振技术,其基本原理与核磁共振(NMR)类似,但针对的是物质中未成对电子的共振现象。未成对电子具有自旋角动量(spin),在外加磁场的作用下,会出现能级分裂。EPR实验通过对样品施加微波辐射,使未成对电子从一个能级跃迁到另一个能级,从而吸收或辐射出电磁波,并测量其共振频率。这样,可以得到有关未成对电子数量、结构及其周围环境的信息。

测试步骤:

此项目大概测试步骤如下(仅供参考):

1.准备样品:选择一个具有未成对电子的物质样品。这些未成对电子可能是作为自然存在的组成部分,也可能是通过添加合适的材料而引入;

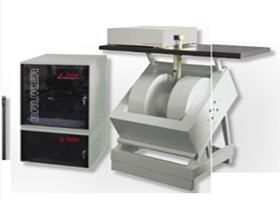

2.设置实验装置:将样品放置在一个封闭的腔室中,提供稳定的温度和气氛控制。通常使用微波脉冲系统,使得样品能够吸收特定频率的微波辐射。;

3.应用磁场:在腔室周围应用一个恒定且强大的磁场。这个磁场的大小与微波辐射的频率呈比例关系,通常由所使用的仪器决定;

4.探测信号:辐射出特定频率的微波与样品中的未成对电子发生共振。在共振条件下,能量转移,而被辐射的微波信号也会发生吸收或发射;

5.分析测量结果:通过调整磁场强度和频率,观察到的吸收峰的位置可以给出关于未成对电子的信息。

1. 是否需要光照和测试时间点个数如何选择?

答:如果样品是光催化材料或者光照前后有明显变化的材料,就需要测黑暗和光照两个不同状态下的谱图;光照测试点数就是采集不同光照时间的点数,如果样品想观测光照条件下谱图峰形和峰强的动态变化,就可以多采集几个光照时间点的谱图;空位条件不需要光照和测试时间。

2. g因子是怎么得到的?

答:根据公式hv=gβH,h为普朗克常数,g为波谱分裂因子(简称g因子或g值),β为电子磁矩的自然单位,称玻尔磁子。只要H保持不变,g因子就跟着算出来了。

3. 为什么会出现信号弱、杂峰多、氧化峰多、无信号等情况?

答:EPR和样品浓度、捕获剂浓度 、催化剂浓度、反应时间及光照时间等条件关系密切,都是可以影响信号的因素,在下单前多多查阅资料提供准确的测试信息有助于得到更好的结果。